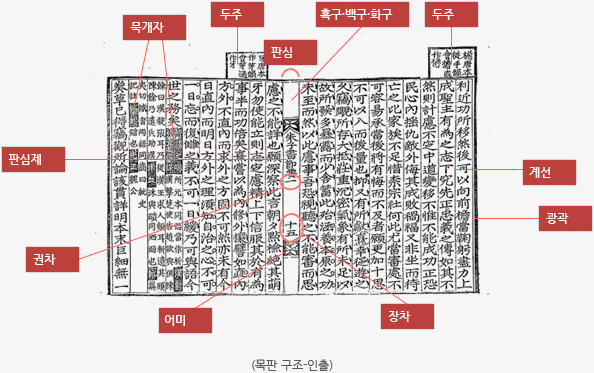

책의 내용이 판각된 전체를 가리킨다. 모양은 직선형으로 마구리와 연결되는 것과 광곽 부분에서 사선형으로 마구리와 연결되는 두 형태가 일반적이다. 사선형보다는 직선형이 목판의 고형태古形態로, 번각판이 많은 사찰판寺刹板과 18세기 이전의 유교책판儒敎冊板에서 자주 발견되며, 18세기 이후에 제작된 유교책판은 사선형이 대부분이다. 판면에는 보통 10행 18~20자를 판심을 중심으로 새기고, 책판의 앞뒤 면에 동시에 판각하는 것이 일반적인 형태이다.

목판의 관리를 위하여 목판의 양 옆에 끼우는 틀로, 일반적으로 목판의 손잡이라 부르기도 한다. 한자로는 장두粧頭, 장두裝頭로 표기하고, 차자표기借字表記로 막고리莫古里, 마고리麻古里 등으로 표현한다. 목판을 보관할 때 판면이 직접 부딪쳐 손상되는 것을 방지하고 판과 판 사이의 통풍을 원활하게 하며, 목판의 뒤틀림을 방지하는 등의 역할을 한다. 또한 마구리의 표면에는 책의 제목과 권수, 면수 등을 묵서하여 필요한 책판만 판가에서 꺼내기 쉽도록 한다. 판면과 연결시키는 방법에는 마구리에 홈을 끝까지 파서 판면의 가장자리를 관통시킨 관통형과 중간쯤까지 파서 판면을 끼워 넣은 삽입형이 있다. 마구리와 판면의 연결 부분을 단단하게 고정하기 위해 대나무못이나 무쇠못을 박기도 하며, 판면과 마구리 사이의 틈에 나무 쐐기를 박아 고정시키기도 한다. 마구리에는 목판의 판면을 보호하는 기능을 넘어 목판이나 인출본에서 찾을 수 없는 귀중한 자료들이 종종 기록되는 경우가 있다. 각수刻手의 이름이라든지, 교정의 흔적이 남아 있어 연구자에게 새로운 자료를 제공해준다.

판면을 구성하는 외곽 테두리 부분으로 변란邊欄이라고도 부른다. 네 테두리를 한 줄의 선으로 둘러 새긴 사주단변四周單邊, 두 개의 선으로 두른 사주쌍변四周雙邊, 위쪽과 아래쪽은 단변이고 좌우는 쌍변인 좌우쌍변左右雙邊 혹은 上下單邊으로 구분된다.

판면의 중심부로 판구板口라고도 한다. 판각된 내용을 인출하여 책으로 엮을 때에 이 부분을 경계로 판이 반으로 접혀 책장의 앞뒤 쪽을 이루게 된다. 판심에는 책 제목을 판각한 판심제版心題와 권차卷次, 장차張次, 어미魚尾 등이 들어간다.

판심의 판심제와 권차, 장차 등이 새겨진 공간 위아래를 꾸미는 문양으로, 모양이 물고기 꼬리와 비슷하다고 하여 붙여진 이름이다. 인출하여 책으로 만들 때 책을 가지런히 맞추는 역할을 한다. 판심의 위와 아래에 두 개가 새겨져 있는 쌍어미雙魚尾가 일반적이며, 간혹 하나만 있는 단어미單魚尾도 있다. 어미는 모양에 따라 흰 바탕으로 된 백어미白魚尾와 검은 바탕으로 된 흑어미黑魚尾, 꽃무늬가 들어간 화문어미花紋魚尾로 나뉜다. 화문어미는 화문의 수에 따라 일엽화문어미一葉花紋魚尾, 이엽화문어미二葉花紋魚尾, 삼엽화문어미三葉花紋魚尾 등으로 구분한다. 화문의 수는 인출본을 동일하게 반으로 접었을 때 나타나는 문양의 개수이다. 방향은 쌍어미에서 깔때기 모양을 이루는 부분이 서로 마주보며 안쪽을 향해 있으면 내향內向이라고 하고, 아래쪽 어미가 밖으로 향해 있으면 외향外向이라고 한다. 어미의 모양은 시대에 따라 특징적으로 변해왔기 때문에 목판이 만들어진 시대를 추정하는 데 중요한 단서가 되기도 하는데, 일반적으로 상하내향이엽화문어미가 가장 빈번하게 나타난다. 때로는 하어미下魚尾 부분에 전형적인 어미와는 달리 사람 얼굴 모양이나 꽃 등 다양한 무늬를 새겨 넣기도 한다.

광곽의 위쪽에 주註를 판각하기 위해 돌출시킨 부분으로, 이를 두주 혹은 오두鼇頭라 하며, 내용이 특히 본문에 대한 비평일 경우 미비眉批라 한다. 주가 아래에 있으면 각주라 한다.

판면의 칸, 즉 본문의 각 줄 사이를 구분하는 경계선으로, 괘선罫線 또는 계격界格 이라고도 한다. 일반 목판은 세로줄을 새겨 경계를 표시하는데, 이를 행行 이라 한다. 족보판은 각 대代를 구분하기 위한 가로선을 새기는데, 이를 단段 또는 층層이라고 한다. 계선이 있으면 유계有界, 없으면 무계無界라 한다.

한 장에 수록된 본문의 행수와 한 행에 수록된 글자 수를 말하며, 행격行格 이라고도 한다. 판심을 중심으로 반으로 접었을 때를 기준으로 10행 18~20자의 형태가 일반적이다.

판심의 위아래로 어미부터 인쇄면의 양쪽 끝까지를 상하비선上下鼻線이라 하며, 비선에 검은 묵선墨線이 그어진 것을 흑구, 이 부분이 파여 있어 인출할 때 희게 나타나게 하는 것을 백구라 한다. 화구는 비선에 판심제나 권차 등이 새겨진 것이다. 흑구의 검은 선이 굵은 것은 대흑구大黑口, 가는 것은 소흑구小黑口 혹은 세흑구細黑口라 한다.

인용하는 책이나 주석가註釋家의 이름처럼 특별히 표기해야 할 사항이 있을 때 이를 표시하기 위한 부분으로, 양각陽刻으로 새긴 책판의 본문과는 달리 보통 음각陰刻으로 처리하여 눈에 두드러지게 한다.

본문 중에 빠진 문장이 생겼을 때 네모나게 각을 하지 않고 그대로 둔 것을 말한다. 나중에 본문의 내용이 밝혀지거나 고증되면 보각補刻을 하기 위한 것으로, 묵정墨釘 혹은 등자等子라고도 부른다.

매목埋木이라고도 한다. 글자를 잘못 새겼거나 내용에 오류가 있을 때 새겨진 부분을 파내고 같은 규격으로 글자를 다시 새겨 삽입한 것이다. 가끔 매목을 통해 교정을 위한 본래의 목적이 아닌 문집의 내용을 후대에서 변개變改하는 경우도 있다. 특히 간기 부분이 매목되어 있는 경우는 목판 한 종류를 새겨 여러 지역의 후손들이 간기만 새로 만들어 인출하는 경우가 있어 여러 판본처럼 보이지만 사실은 한 종류의 판본이다. 간혹 매목한 부분이 빠진 것처럼 보이는 곳도 있지만, 목활자를 만들기 위하여 목판을 훼손한 경우일 수도 있다.