『삼국유사』는 고대사의 정사(正史)에는 없는 고조선·삼국·가락·후삼국 등에 관한 유문(遺文)과 일사(逸事)를 바탕으로 찬술한 역사서이다. 고대 사회의 역사, 풍속, 종교, 문학, 예술, 언어, 생태 등의 기본서로서 김부식의 『삼국사기』에 없는 많은 사료와 자료를 수록하고 있다.

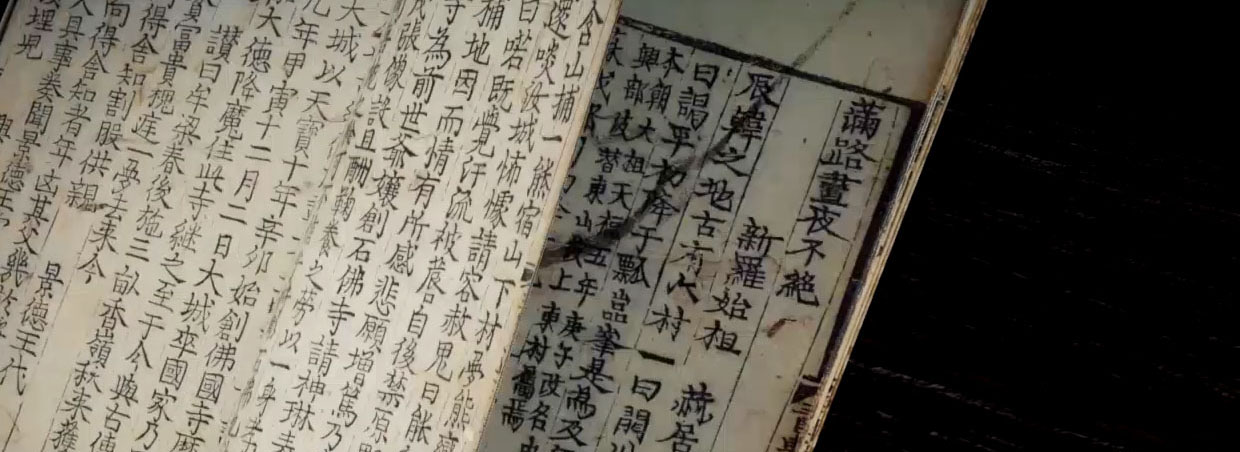

현재까지 『삼국유사』가 언제 처음 간행되었는지는 정확히 알 수 없다. 현존하는 『삼국유사』의 판본들은 고려시대의 것은 확인되지 않고 조선시대에 판각된 것들이다. 『삼국유사』는 5권 2책 9편목으로 구성되어 있다. 9편목은 왕력(王曆)·기이(紀異)·흥법(興法)·탑상(塔像)·의해(義解)·신주(神呪)·감통(感通)·피은(避隱)·효선(孝善) 등으로 구성되어 있다.

「왕력(王曆)」 제1에는 삼국(三國)과 가락(駕洛), 후삼국(後三國)의 왕대(王代)와 연표(年表)가 실려 있다. 여기에는 각 왕의 대수(代數), 즉위 연대, 존위년수(在位年數), 릉(陵)의 명칭, 소재(所在), 화장기사(火莽記事), 왕모(王母)에 대한 기록, 왕비(王妃)에 관한 기술, 연호(年號)의 사용, 중국과의 교섭 관계, 국호(國號)에 대한 설명, 사찰 건립, 수도(首都)의 옮김, 축성(築城), 제방(堤防), 시장(市場)에 대한 기록, 외침(外侵) 기사 등 국가적인 중대 사건이 기록되어 있다.

• 권제1

「기이(紀異)」 제1에는 고조선(古朝鮮) 이하 삼한(三韓), 부여(扶餘), 고구려, 백제와 통일 이전의 신라 등 역대 여러 나라에 관한 기록이 수록되어 있다. 여기에는 단군조선(檀君朝鮮)의 고대사(古代史)로부터 신라의 통일 전인 태종무열왕(太宗武烈王)까지의 요사(要史) 및 질문(秩文)을 왕조 중심으로 모은 36항목의 내용이 들어 있다.

• 권제2

편목이 따로 있지 않고 문무왕(文武王) 이후 즉 통일 이후의 신라와 백제, 후백제, 가락국기(駕洛國記) 등을 기술하고 있다. 권제1과 같은 방식으로 23항목이 들어 있다.

• 권제3

「흥법(興法)」 제3은 불교 전래의 역사를 신라 중심으로 서술하고 있다. 「탑상(塔像)」은 불교 신앙의 대상인 석탑(石塔), 범종(梵鐘), 불상(佛像), 사찰(寺刹) 등에 대해 기록하고 있다.

• 권제4

「의해(義解)」 제5에는 신라의 학승(學僧) 및 율사(律師)의 전기(傳記)를 수록하였다.

• 권제5

4개의 편목으로 구성되어 있는데, 「신주(神呪)」 제6은 밀교(密敎) 신승(神僧)의 사적, 「감통(感通)」 제7은 감동을 주는 고전(古傳), 「피은(避隱)」 제8은 행적을 감추어버린 고승(高僧)들의 전기, 「효선(孝善)」 제9는 효행과 보은에 관한 미담을 수록하고 있다.

파른본 : 가장 오래된 판본(15세기초)이다. 손보기 교수 개인소장본으로 제1책(1,2권)만 있다. 현재 연세대학교 박물관에 기증되어 보관하고 있다.

석남본(石南本) : 석남 송석하(宋錫夏)가 소장했던 것으로 왕력과 제1권만 남은 잔본(殘本)으로 현재 소장처는 미상이다. 석남본을 모사한 필사본이 고려대 중앙도서관에 소장되어 있다.

송은본(松隱本)·학산본(鶴山本) : 제2책(권3,4,5)만 있는데, 권3의 첫 6장까지와 권5의 끝부분 4장이 없는 잔본이다. 송은 이병직(李秉直, 1896-1973)이 소장하던 것을 지금은 손자인 곽영대(郭永大)가 소장하고 있다. 모사한 필사본이 고려대 중앙도서관에 소장되어 있다.

범어사본(梵魚寺本) : 제2책(권4,5)만 있는데, 권5의 26·27장이 없는 잔본이다. 범어사 성보박물관에 소장되어 있다.

조종업본(趙鍾業本) : 조종업 소장본으로 권2, 1책이다. 도난당한 것으로 알려져 있으며 그 전의 복사본이 영인되어 있다. 권2, 49장 중 제9장이 결락되어 필사로 보충하였고, 49장 후엽이 결락되었다. 니산본과 비교할 때 결획부분이 적게 나타나므로 보다 이른 시기의 인출본으로 추정하고 있다.

니산본(泥山本) : 권2의 영본(零本) 1책이다. 이 책은 전체 49장 중 제17, 18, 19, 20장의 4장이 결락되었다. 판심 부분의 어미가 고려본에서 간혹 보이는 좁은 면적의 형태로 되어 있고, 피휘가 일관성 있게 지켜지지 못하고 있다. 성암고서박물관에 소장되어 있다.

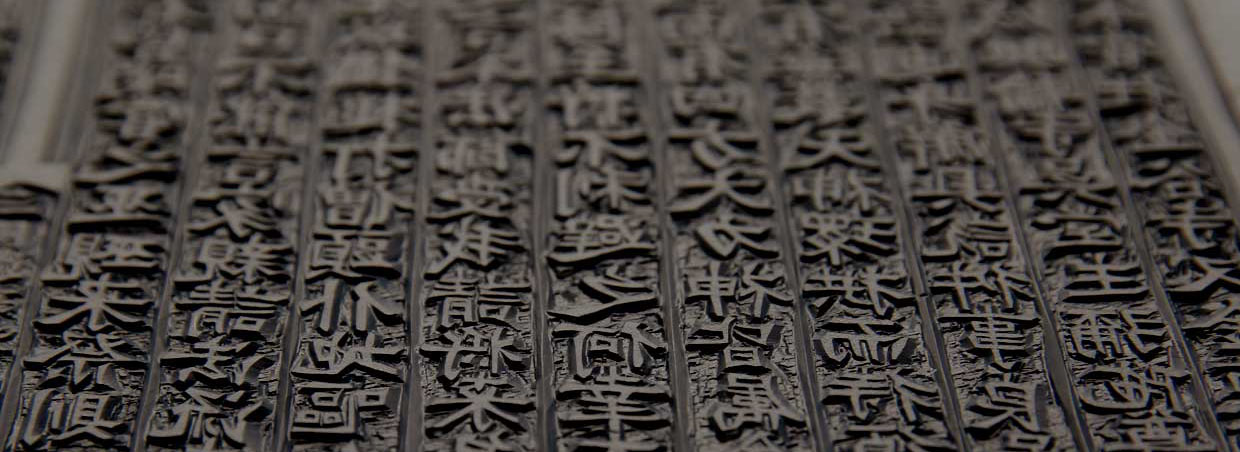

중종 임신본(中宗 壬申本) : 1512년(중종 7) 경주부윤(慶州府尹) 이계복(李繼福)이 중간(重刊)한 5권 2책이다. 현재 권말의 발문(跋文) 중 8행〜13행 부분에 결락이 있으나 대체적인 중간 경위는 파악이 가능하다. 당시 경주부에는 삼국본사(三國本史; 삼국사기), 유사(遺事)의 옛 책판이 있었지만, 세월이 흘러 1행 중 겨우 4, 5자만을 판독할 수 있을 정도로 마멸이 심하여 널리 완본을 구하여 성주목사(星州牧使) 권주(權輳)의 도움으로 개간했다고 전한다. 당시에 전체 책판 290매 중 약 40매는 구판을 그대로 사용했다. 개각판(改刻板)에 각자(刻字)의 모양이 다른 것들이 많은 것은 각 고을에 나누어 새겼다는 점, 또 복각(覆刻)과 필서보각(筆書補刻)을 겸하는 방법이 사용되었다는 점 등에 기인한다. 이계복이 중간한 책판은 19세기 중반까지 경주부에 보관되었으나 현재는 전하지 않는다. 중종 임신본을 인행(印行)한 몇 종의 간행본이 현재 국내외에 전한다.

-서울대 규장각 소장본(국보306-2호) : 서지학자 황의돈(黃義敦)이 한국전쟁 직후 구입하여 소장하다가 전형필의 소유가 되었다가 서울대에 기증한 판본이다. 완본이지만 약간의 가필(加筆)이 있다. 민족문화추진회에서는 1973년 서울대학교 소장본을 반으로 축소, 영인하였는데, 이동환(李東歡)의 교감을 두주(頭註)로 붙이고, <균여전> 및 <황룡사구층탑찰주본기>를 부록으로 덧붙인 양장본이다.

-만송문고본(晩松文庫本) : 만송 김완섭이 소장하던 완본이다. 가필과 가획이 없어 원형에 가까운 귀중본이다. 고려대 중앙도서관에 소장되어 있다. 고려대학교 중앙도서관에서 1983년 만송문고본(晩松文庫本)을 축소, 영인하였다. 부록으로 고려대학교 중앙도서관소장 필사본, 즉 석남본 및 송은본의 모사본을 영인하여 수록하였다.

-호사문고본(蓬左文庫本) : 임란 때 토쿠가와 이에야스(德川家康)가 약탈해 간 판본으로 일본 나고야에 있다.

-칸다케(神田家) 소장본 : 임란 때 우쿠다 히데이에(浮田秀家)가 약탈해 간 판본이다.

순암수택본(順庵手澤本) : 5권의 완본인데 이계복의 판간 뒤 32년 이내에 인출한 것이다. 중종 때 인물 김연이 구하여 소장하던 것으로 18세기에는 순암(順庵) 안정복(安鼎福)이 소장하면서 가필한 것이다. 이마니시 류(今西龍)가 1916년부터 인사동에서 구입하여 소장하였다가(今西本이라고도 함) 일본 텐리(天理)대학 도서관에 기증하여 귀중본으로 소장되어 있다. 1926년 순암수택본을 축소, 영인하여 경도제국대학(京都帝國大學) 문학부총서 제6으로 간행하였고, 고전간행회에서 1932년 순암수택본을 원래의 크기로 영인, 한장본 2책으로 간행하였다. 1964년 일본의 가쿠슈인(學習院)대학 동양문화연구소(東洋文化硏究所)에서 고전간행회 영인본을 축소, 재영인하기도 하였다.

광문회본(光文會本) : 최남선(崔南善) 개인소장본(결락본)으로 현재 고려대 도서관에 소장되어 있다.

유점사본(楡岾寺本) : 와타나베 아키라(渡邊彰)가 일본으로 가져간 판본(결락본)이다.

동대본(東大本) : 도쿄제국대학(東京帝國大學) 문학부에서 1904년에 간행하였다.

속장경본(續藏經本) : 동대본을 정정하여 속장경 지나찬술부 사전부에 수록하였다.

계명본(啓明本) : 최남선(崔南善)이 교정을 하여 『계명(啓明)』 제18호(1927)에 수록하였다.

-신증본(新增本): 최남선, 삼중당(三中堂), 1943·1946.

-증보본(增補本): 민중서관, 1954.

-대정신수대장경본(大正新修大藏經本): 1927.

-조선사학회본: 1928.

-한국불교전서본(韓國佛敎全書本): 동국대학교 출판부, 한국불교전서 제6책에 수록, 1984.

본 <삼국유사 디지털 아카이브>는 <역주 삼국유사>를 토대로 제작되었다. 자세한 내용은 아래와 같다.

| 직책 | 성함 |

|---|---|

| 연구책임자 : | 정우락(경북대 국어국문학과 교수) |

| 연 구 원 : | 강종훈(대구가톨릭대 역사교육전공 교수) |

| 김복순(동국대 국사학과 명예교수) | |

| 노중국(계명대 사학과 명예교수) | |

| 이종문(계명대 한문교육과 명예교수) | |

| 주보돈(경북대 사학과 명예교수) |

1) 연구 목적 및 기대 효과

목판 「삼국유사」 조선 초기본을 중심으로 한 최초의 디지털 역주를 통한 활용

목판 「삼국유사」의 디지털 수정과 역주 「삼국유사」 군위본(종이본) 제작의 기반 구축

「삼국유사」의 플랫폼을 활용한 다양한 정보를 담을 수 있는 디지털 역주

「삼국유사」 디지털 역주를 통해 사진 및 지도 등을 구현하여 일반인들의 접근 가능성 제고

「삼국유사」를 활용한 다양한 콘텐츠 개발과 문화산업적 활용의 증대

「삼국유사」에 대한 일반인 접근의 가능성 제고와 그 가치의 공유

「삼국유사」에 대한 다양한 성과물을 디지털 기반에 집적한 활용성 증대

「삼국유사」 관련 연구・문화・산업의 허브 구축

2) 연구 내용 및 역주 대상

판본 기준

- 목판 삼국유사(https://www.samgukyusa.kr/engraving/index.do) 선초본 삼국유사 경상북도 교감본

삼국유사」의 군위본 역주

- 기존 교감 자료의 충실한 수용

- 이체자, 오탈자, 피휘자, 결락자, 인용문의 체계적 정리

- 기존 번역의 오류 수정

교감 선행연구에 대한 오류 수정

현장 자료의 확보

- 사진 및 동영상 등을 통한 「삼국유사」 기사의 현장성 확보

역주 대상

- 선초본 「삼국유사」 경상북도 교감본 전체(분량: 89,029자)

1) 역주본 구성

- 역주본은 번역문([사진] 표기), 요약문(표), 원문, 참고문헌의 순으로 배열한다.2) 번역문 내용 작성 및 표기 기준

- 원문에 없는 내용을 보충할 경우 가독성을 고려하여 ( )를 사용하여 표시한다.3) 각주 내용 작성 및 표기 기준

- 각주는 완전한 문장과 명사형 종결을 적절하게 사용한다. 짧은 것은 명사형으로, 긴 것은 서술형으로 쓴다.4) 한자 및 외국어, 연대 표기, 인명 및 지명 표기 기준

- 한글(한자)로 병기하는 것을 원칙으로 하고, 기타 언어도 마찬가지로 한글로 적고 그 뒤에 외국어 표기법에 맞추어 ( ) 안에 기재하는 것을 원칙으로 한다.5) 참고문헌 및 사진 정리 표기 기준

- 참고문헌은 기본 자료-논저(논문과 단행본)-기타(발굴보고서, 신문자료, 인터넷 자료 등)의 순서로 제시한다.